В конце мая 1932 года в Томск в ссылку прибыл Лев Ферри, научный сотрудник московского Зоологического института. Дело, по которому он проходил, на внутреннем жаргоне государственного политического управления при НКВД называлось "Мистики" – видимо, потому что следователи плохо понимали, чем занимается их подследственный. Для чего ему какие-то мушки-дрозофилы, которых он увлеченно рассматривает под микроскопом. Мистика, не иначе!

Проект Сибирь.Реалии рассказывает историю российского ученого Льва Ферри – "подлинного рыцаря, невиданного даже в 1930-е годы".

"Заговор" генетиков

"Вина" Ферри заключалась в том, что он занимался генетикой. А представители этой науки в начале 1930-х сильно разгневали Сталина, который в ходе коллективизации уморил голодом миллионы крестьян и теперь требовал от ученых срочно (за 3 года!) вывести высокоурожайные сорта зерновых растений, чтобы накормить страну. Невыполнимость требований вождя была очевидна любому биологу. Директор Института растениеводства Николай Вавилов и другие генетики считали эту задачу "прожектерской".

Однако для Сталина, как известно, незаменимых не было. Он рассуждал примерно так: если товарищи маститые ученые не могут решить поставленную задачу, надо найти на их место других, более исполнительных. Кадры решают все!

И, разумеется, вскоре такие "ученые" нашлись: молодой селекционер Трофим Лысенко и небольшая группа его последователей из "Общества биологов-материалистов" клятвенно обещали вождю сделать все, как он пожелает, не ждать милостей от природы, а взять их у нее в намеченные партией сроки.

Один из "биологов-материалистов" Борис Токин – впоследствии Герой социалистического труда, профессор и завкафедрой Ленинградского университета – выступил в 1931 году с программным заявлением:

Понятно, что после таких речей "отдельные профессорские школы" были обречены. В награду за лояльность Лысенко и его команда получили огромную власть над биологической наукой, всевозможные звания и награды, а также (в качестве приятного бонуса) право стереть в порошок всякого, кто осмелится критиковать их "растениеводческие мечты". Поскольку обещания обеспечить страну зерном за три года были (как и предупреждал Вавилов) неисполнимы, им потребовались "вредители", чтобы как-то объяснить срыв сталинского плана. Так в течение следующего десятилетия были уничтожены практически все противники "лысенковщины" – то есть цвет советской генетики.

Лев Ферри был одним из ярчайших звезд в этой плеяде. Его называли гением лет примерно с двадцати пяти. "Где гениальный Лев Ферри?!" – риторически восклицает персонаж романа Людмилы Улицкой "Казус Кукоцкого".

Ответ известен: в Сибири, откуда, несмотря на "вегетарианский приговор" – 3 года административной ссылки – он так и не вернулся.

Неблагонадежный, отмеченный клеймом "буржуазной евгеники – фашистской науки", ученый поначалу не был допущен к преподаванию в томских вузах. Единственную работу по специальности (энтомология) удалось найти в поселке Колпашево, среди болот Нарымского края, на малярийной станции, где разрабатывали метод авиахимической борьбы с малярийным комаром. Ферри довольно легко решил эту проблему – комар был истреблен вместе с возбудителем малярии, а ученому в награду было позволено переехать в Томск, где он устроился на кафедру гистологии и общей биологии медицинского института.

В 1934 году Лев Ферри женился на Надежде Карташовой, дочери профессора Томского технологического института Николая Карташова, лауреата Сталинской премии, выдающегося специалиста в области паровозостроения. По всей видимости, маститый профессор-лауреат "прикрывал" своего зятя – до самой смерти Карташова силовики Ферри не трогали.

Он спокойно работал, даже читал лекции в университете, публиковал статьи в университетском журнале и, видимо, смирился со своей участью. Тем более что у них с Надеждой росла любимая дочь Татьяна, родившаяся в 1935 году. И если сравнить в тот момент судьбу Ферри с испытаниями, которые выпали его коллегам-генетикам – одни мотали срок в лагере, другие были уже мертвы – то выходило, что ему в общем-то повезло. Всего лишь мягкая ссылка, к тому же в университетский город, где молодой гений быстро занял достойное место в научном сообществе.

А то, что он был молод, давало надежду на возвращение в Москву, хотя бы в отдаленном будущем. Не вечно же будет продолжаться идиотизм "лысенковщины". Наверху рано или поздно поймут, что Трофим Денисович – мошенник, и здравый смысл восторжествует. Не враг же Сталин своему народу? Примерно так рассуждали многие, потому что даже гениальный ум не может поверить, что живет в государстве, занятом истреблением своих граждан.

О том, что Карташов действительно не давал своего зятя в обиду, говорит один факт из биографии Ферри: в 1940 году он защитил кандидатскую диссертацию и добился должности заведующего кафедрой в Башкирском мединституте. Но как только он с семьей приехал в Уфу, его вызвали в местный отдел НКВД и пригрозили немедленным арестом, если он не покинет город. Влияние профессора Карташова явно не распространялось на УНКВД Башкирской АССР. Семье пришлось вернуться в Томск.

Но в 1943 году Николай Иванович скончался, был оплакан научным сообществом, и в знак его заслуг улице Садовой присвоили имя Карташова. А вскоре закончилась счастливая жизнь для семьи его дочери.

Очень четко у него разделялось, что можно, что нельзя, что хорошо, что плохо

В июле 1944 года, когда на Садовой меняли таблички с названием улицы, Лев Ферри был приглашен "на беседу" в НКВД, где ему сделали предложение, от которого нельзя было отказываться, – стать университетским стукачом. Если будешь упрямиться и корчить из себя интеллигента, сказали ему, мы твою жену арестуем, а дочь отправим в детский дом. Тебя самого можем и расстрелять: все же знают, что ты занимаешься фашистской наукой – евгеникой.

От таких аргументов ученый растерялся и подписал согласие на сотрудничество. Его отпустили, он вернулся домой, пересказал жене содержание "беседы", попрощался с дочерью и покончил с собой. Подлость была ему генетически чужда.

"Аферристы-дрозофильщики"

Осенью 1988 года жившая в Томске Татьяна Львовна Ферри получила письмо из Москвы от профессора Владимира Эфроимсона, судимого по одному делу с ее отцом. Эфроимсон тогда получил реальный лагерный срок, а потом еще один – за критику "теории" Лысенко. Но уцелел и продолжал заниматься генетикой в Институте биологии развития АН СССР. В письме говорилось:

"Я начну это и следующие письма… с Левы, которого Вы ведь и не знали.

С Левой я познакомился на первом курсе биофака МГУ… перейдя на третий, попал на летнюю практику на биостанцию, где пробыли мы месяца три и подружились очень сильно, причем он остался для меня маяком пожизненно.

Когда анализирую трезво, без эмоций, то, пожалуй, на первое место станут излучаемое им обаяние и чистота, благородство, причем, совершенно не навязанные воспитанием, но совершенно естественные. Очень четко у него разделялось, что можно, что нельзя, что хорошо, что плохо".

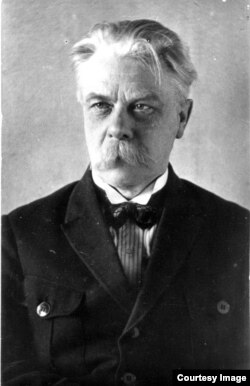

Профессор вспоминал молодость, 1920-е годы, студенческую компанию друзей, которых шутливо дразнили "аферристами" – в честь Левы. Сами себя они называли "дрозофильщиками", потому что каждый день по много часов занимались исследованием мушки-дрозофилы, пытаясь открыть закон изменчивости вида. Их научным руководителем был академик (еще императорской Академии наук) Николай Кольцов, позднее отравленный сотрудниками НКВД.

"На станции нас было четверо дрозофильщиков – Ферри, Шапиро, Сидоров, я. Вся наша четверка отрабатывала "Большой практикум" по зоологии, детище Кольцова… Недавно директор Института общей генетики А.А. Созинов спросил у меня, в чем секрет Кольцова: такой маленький институт, а вышло такое множество крупных ученых?

Там царила полная свобода, никто ни с кого ничего не спрашивал, не выставлял оценок, а работали озверело…

Можно уверенно сказать, что в нормальных условиях вся четверка не оказалась бы ниже членкоров АН, а Лева наверняка бы стал академиком.

И все благодаря Кольцову. Он совершенно неназойливо, как нечто само собой разумеющееся, довел до нас, что в мире есть одна в высшей степени стоящая вещь – наука.

Один из приемов заключался в том, что он рано утром, заполучив все свежие иностранные журналы в свой кабинет (штук 40–50 ежедневно), все просматривал и в каждый журнал закладывал листик: что кому прочитать. Днем он заходил в дрозофильную лабораторию и спрашивал, что нового в отмеченных им статьях? Три-четыре сотрудника, сменяя друг друга на кушетке рядом с ним, отвечали и рассказывали, что нового дают эксперименты за последние дни. При таком ведении дела очень трудно было бездельничать или плевать в потолок. Да и некому было: ведь зарплата ученым шла низкая, и на научную работу шли беззаветники".

Владимир Эфраимсон раньше всех своих друзей узнал, что из себя представляет система социалистической законности сталинского типа. Его отец, известный экономист, участвовавший в создании конвертируемого "советского червонца" и прекращении инфляции, был арестован в 1928 году по обвинению в "экономической контрреволюции". Виновным себя, разумеется, не признал и получил 10 лет, которые провел в лефортовской тюрьме, давая консультации по экономическим вопросам. Когда в Госбанке или Наркомате финансов сталкивались с неразрешимой проблемой, все знали, что нужно ехать в Лефортово за советом. Можно сказать, что Эфроимсона-старшего репрессировали со всем возможным уважением, на какое только была способна советская власть.

Но его сына не оставляло чувство позора, терзавшее его несколько лет и отпустившее только когда он сам был арестован по нелепому обвинению.

Все дело было тотально дутым

В своем следующем письме в Томск Владимир Эфроимсон рассказал Татьяне Львовне о том, как в ГПУ шили дело на молодых биологов, пытаясь объявить их террористической организацией, и почему из этой затеи ничего не вышло:

"Дорогая Татьяна Львовна, перехожу к самому печальному и мне до сих пор непонятному событию, 1932–1933 г.

Все дело было тотально дутым. Никакой 58-10 и 11 ("Контрреволюционная деятельность" – НВ) не было и в помине. Было несколько независимых явлений, из которых и было сварено дело. Я иногда думаю – чтобы раздуть мыльный пузырь лысенковщины".

Ключевой фигурой для следствия по делу "Мистиков" оказался коллега Эфроимсона по МГУ биолог Бобров. В начале 1930-х он работал на таежной биостанции на Дальнем Востоке. В 1932-м вернулся в Москву и в ноябре был арестован. Материала у следствия оказалось немного: только пистолет Боброва, который он привез с Дальнего Востока, и его стихи.

"И больше ничего. Но Бобров то ли очумел от страха, то ли ему подсунули готовую версию, и написал показания, дескать, он организовал террористическую группу, так как проникся антисоветскими идеями под влиянием генетических теорий Кольцова", – пишет Эфроимсон.

Вскоре он сам был арестован. На допросах у него выбивали показания против Кольцова, рассчитывая сделать академика вдохновителем террористической группы. В этом случае статус дела был бы гораздо значительнее, а его исполнители могли рассчитывать на повышение. Поэтому они очень старались, угрожая Эфроимсону в случае отказа от дачи нужных показаний "назначить" главным террористом его собственного отца.

"Но за отца я не боялся, он – юрист, человек железной воли и таранной напористости, и мне рассказывали очевидцы, как отец топал ногами и орал на следователя, когда тот пытался как-то исказить его показания... В 999 случаях из 1000 следователь побеждает подследственного, даже без всякого битья, морения голодом и т.д. Достаточно пригрозить ссылкой семьи, арестом жены, брата (при всеобщей вере во всемогущество ГПУ, КГБ), чтобы вытянуть из подследственного не максимум – так минимум признаний в несуществующем...

У Боброва жена должна была вот-вот родить, следовательно, он был в их лапах. Но вот эта версия несуществующего заговора генетиков была мне непонятна. Что касается Левы, то меня о нем ни разу не спросили, я даже не знал, что он арестован".

Поняв, что Эфроимсон не согласится оговорить своего научного руководителя, следователь предложил ему выбор – лагерный срок за упрямство или соглашение о сотрудничестве и короткая ссылка, из которой он вернется в Москву

"Но я свирепо огрызнулся и в результате оказался в Горно-Алтайске (лопата, тачка, кирка), затем в Мариинске – медбратом, последние полгода в Горной Шории, где едва не отдал душонку от голода, холода и бессмысленной изнуряющей работы.

Бобров, видимо, повел себя в лагере бунтарем, его сослали в Ухту, где он и умер от цинги.

Лева был подлинным рыцарем, невиданным даже в тридцатые годы. Такие, как он, были бесспорно обречены

С Левой (об аресте которого я узнал из письма отца) мы дружелюбно встретились в Томске, куда мне поручали перевозить из Бийска психов, я побывал у ваших родителей вечером дома. Лева понимал, за что нас взяли, еще меньше, чем я. Последствия этого дела 1932–33 гг. обернулись для СССР грандиозной научной катастрофой...

Лева был подлинным рыцарем, невиданным даже в тридцатые годы. Такие, как он, были бесспорно обречены", – завершает Владимир Эфроимсон свое последнее письмо в Томск.

Меньше чем через год, 30 мая 1989 года, Л.В. Ферри был реабилитирован Прокуратурой СССР "за отсутствием состава преступления".

Благословение Толстого

Свое имя Лев Ферри получил в честь Льва Толстого, с которым его отец переписывался в 1904 году накануне своей свадьбы. Тогда многие писали Толстому по самым разным поводам. Лев Николаевич был всероссийским гуру и непререкаемым моральным авторитетом среди интеллигенции. 24-летний гимназический учитель из подмосковного Подольска Вячеслав Ферри просил у великого писателя совета – венчаться ли в церкви? Сам он был материалистом прогрессивных взглядов и противником церковной обрядности. Но его невеста и ее семья придерживались традиционных взглядов на таинство брака. Надо ли уступать "отсталому мировоззрению?" – спрашивал Ферри у Толстого.

В ответном письме отлученный от церкви писатель "благословил" молодого учителя на церковный брак – во имя любви:

Полностью материал опубликован на сайте проекта Сибирь.Реалии